- Home

- 防災教育 の検索結果

防災教育 の検索結果: 12 件

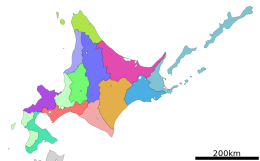

北海道美幌町の災害ボランティアセンターについて

北海道美幌町の災害ボランティアセンターについて

災害ボランティアセンター立ち上げ機能訓練

参加は、美幌町内の方のみです。

参加料300円は、防災グッズ・保険料等。

関連記事

12月6日・災害ボランティアセンターフォーラム 2019/11/28掲載(美幌町/告知)美幌町民会館で / 美幌町災害ボランティアセンターフォーラムが12月6日(金)午後6時から8時まで美幌町民会館で開かれる。主催は美幌町たすけあいチーム活動推進協議会、美幌町自治会連合会福祉部会など。災害時に重要な自助力、共助力を学ぶ狙い。10月の台風で被害を受けた千葉県鋸南町の災害ボランティアセンターに派遣された美幌町社会福祉協議会の男性が帰任報告。厚真町社会福祉協議会の女性んが「住民力、そのときワタシはどう動く~まちに懸ける架け橋」をテーマに講演する。主催者側は事前の申し込みを呼びかけている。申し込みは協議会(0152・72・1165)へ。 (オホーツクの日刊フリーペーパー経済の伝書鳩)

27日・災害ボラセンター立ち上げの訓練を実施 2019/10/25掲載(美幌町/告知) 美幌町社協がマナビティーセンターなどで / 美幌町社会福祉協議会は27日(日)午前9時から、マナビティーセンターなどで災害ボランティアセンター立ち上げ機能訓練を初めて実施する。関係機関の職員や町民の参加を募り、被災時に訪れるボランティアらの調整などセンターの運営を訓練して災害時の対応力に磨きをかける。 センターは、災害時に社会福祉協議会が中心になって開設。全国から支援に集まる災害ボランティアと社会福祉協議会職員の支援の調整を担い、重要性が増している。センターの運営には地域を知る住民の力が不可欠なため、町民の参加を募って訓練を行う。 訓練は美幌町=ボランティアセンター運営委員会が主管。協議会役員や運営委員会委員をはじめ、民生委員児童委員、日本赤十字奉仕団美幌支部とたすけあいチームのメンバーが災害ボランティアセンターを運営する。町民は災害ボランティアとして旧美英福祉寮に派遣され、家財の搬出や原状回復、水出しや泥出し、炊き出しを行う。 センターに関するスライドの上映や炊き出しの試食も行う。 協議会は昨年9月と10月、胆振東部地震で被災した胆振管内厚真町の災害ボランティアセンターに職員を派遣。今年2月には、上川管内上川町で行われたセンター立ち上げ訓練にも職員を派遣した。 協議会は訓練参加を受け付けている。対象は小学生以上。参加料は300円。小中高生は無料。申し込みは協議会(0152・72・1165)へ。(浩) (オホーツクのフリーペーパー経済の伝書鳩)

災害ボランティアセンター(さいがいボランティアセンター)は、主に災害発生時のボランティア活動を効率よく推進するための組織である。 平常時においても常設されている組織がいくつかあり、この場合は、災害予防に関するボランティアの養成や市民向け防災教育訓練、防災啓蒙活動を行うボランティアの拠点の性格も有する。 1995年阪神・淡路大震災や1997年ナホトカ号重油流出事故で多くのボランティアが参集し、わが国で災害ボランティア活動が本格化したが、このとき、被災者支援などにおいてニーズに対して効率よくボランティアを派遣・調整する組織が必要とされ、災害ボランティアセンターが誕生。その後、大きな災害に見舞われた被災地に立ち上げられ、運営されるようになった。 2011(平成23)年3月11日に起こった東日本大震災では、日本のみならず世界から多くのボランティアが駆け付け活動した。 災害ボランティアセンターの設置者と役割 / 災害ボランティアセンターは一般的に、被災した地域の社会福祉協議会やボランティア活動に関わっている関係団体、行政が協働して担うことが多い。被災地外から支援に駆けつける災害ボランティアセンターの運営経験者・団体が関わる場合もある。 主な役割としては、被災地でのニーズの把握(家の片づけ、避難所運営の手伝いなど)、ボランティアの受け入れ(ボランティア活動を希望する人の受付、情報提供、必要なボランティアの人数などの調整、ボランティアバスの受け入れなど)、人数調整・資機材の貸し出し(活動のために道具が必要な場合、それらを準備して貸し出し)、活動の実施(ボランティアによる家屋や避難所などで活動支援)、報告・振り返り(活動の総括、その後の活動ための教訓・情報整理など)となる。 なお、前述の社会福祉協議会(社会福祉法人。略称「社協(しゃきょう)」は、民間の社会福祉活動を推進している組織で、全国・都道府県・市区町村ごとに設置されている。日ごろから地域で各種福祉サービスや相談活動、ボランティアや市民活動の支援、共同募金運動への協力など、地域特性を踏まえた独自の事業を行い、地元の自治会・町内会、ボランティア団体などとの密接した連携を保っていることから、災害時に、ボランティア連絡協議会など、ボランティア活動に関わっている人やNPO、行政と協働で災害ボランティアセンターの運営に関わることが多い。 (災害ボランティアセンター – Wikipedia)

関連動画

災害ボランティアセンター運営入門 (1/6) はじめに – YouTube

災害ボランティアセンター運営入門 (2/6) ニーズ班 – YouTube

災害ボランティアセンター運営入門 (3/6) 受付班 – YouTube

災害ボランティアセンター運営入門 (4/6) マッチング班 – YouTube

災害ボランティアセンター運営入門 (5/6) 車両資材班 – YouTube

災害ボランティアセンター運営入門(6/6) 総務班 – YouTube

関連サイト

ボランティアセーについて | 美幌町社会福祉協議会ホームページ

平成30年度事業報告書(ファイル) – 美幌町社会福祉協議会 北海道被災者支援のためのボランティア情報 関連エントリ 災害ボランティアセンター の検索結果 – 美幌音楽人 加藤雅夫 ツイッター (Twitter) フェイスブック (Facebook)

北海道災害ボランティアセンター | 北海道災ボラのホームページ

北海道 災害ボランティア (災害ボランティアセンター)

北海道 災害ボランティア (災害ボランティアセンター)

関連記事

災害ボランティア(さいがいボランティア)とは、主として地震や水害、 火山噴火などの災害発生時および発生後に、被災地において復旧活動や復興活動を行うボランティアを指す。近年の災害ボランティア / 一部の自治体(福井県・三重県・京都府・岐阜県・愛知県・新潟県・山梨県・静岡県・千葉県)では、行政や、地元の団体、NPO、社会福祉協議会などのいわゆる「CBO」(Community-Based Organization、“地域に根ざした機関”)と平常時から連携して、災害時には協働して災害ボランティアセンターを構築する動きが見られる。また、2007年(平成19年)5月現在では、京都府・京都市に、それぞれ災害ボランティアセンターが、官民共同運営方式で常設されているほか、福井県では、官民で組織する「県災害ボランティアセンター連絡会」が災害時に災害ボランティアセンターの設置を判断する方式を採用、三重県では災害時に官民協働で、「みえ災害ボランティア支援センター」が設置される仕組みになっている。このほか、佐賀県では、官民共同ではないが、佐賀県社会福祉協議会が常設で災害ボランティアセンターを組織しており、宮城県では、県の社会福祉協議会が災害時に災害ボランティアセンターを設置する。千葉県では、千葉県が設置する千葉県災害ボランティアセンターを「千葉県災害ボランティアセンター連絡会」(千葉県社会福祉協議会と日本赤十字社千葉県支部の共同事務局)で運営する。他にも、最近では市町村域で、災害ボランティアセンター、あるいは団体が連携した災害ボランティアネットワーク作りが行われている。例えば、京都府宇治市などで、2008年3月に、地域版の災害ボランティアセンターが常設された。 (災害ボランティア – Wikipedia)

災害ボランティアセンター(さいがいボランティアセンター)は、主に災害発生時のボランティア活動を効率よく推進するための組織である。平常時においても常設されている組織がいくつかあり、この場合は、災害予防に関するボランティアの養成や市民向け防災教育訓練、防災啓蒙活動を行うボランティアの拠点の性格も有する。 (災害ボランティアセンター – Wikipedia)

関連サイト

関連エントリ

災害ボランティアセンター の検索結果 – 美幌音楽人 加藤雅夫

ツイッター (Twitter)

フェイスブック (Facebook)

防災情報 防災教育 について

防災情報 防災教育 について

関連記事

防災(ぼうさい)とは、災害を未然に防ぐために行われる取り組み。災害を未然に防ぐ被害抑止のみを指す場合もあれば、被害の拡大を防ぐ被害軽減や、被災からの復旧まで含める場合もある。災害の概念は広いので、自然災害のみならず、人為的災害への対応も含めることがある。類義語として、防災が被害抑止のみを指す場合に区別される減災、防災よりやや広い概念である危機管理、災害からの回復を指す復興などがある。防災教育・防災訓練と避難 / 堤防や建物の耐震化のような施設強化では防ぎきれないレベルの災害において、人命を守るのは避難である。そして、災害時に適切な方法・場所・時期での避難を判断する力を養うのが防災教育や防災訓練の1つの目的である。避難方法・場所の判断において社会が提示する目安は、避難場所や避難経路、防災施設、防災拠点等が示された防災地図である。崖地の崩壊や水害による洪水等の危険箇所を示したハザードマップのように、危険予測図的な内容が含まれる場合もある。避難時期の判断において社会が提示する目安は、警報や避難勧告などの情報である。河川氾濫の例をとれば、大雨警報や記録的短時間大雨情報のような雨量の情報、はん濫危険水位のような水位の情報、はん濫警戒情報や洪水警報のような避難基準の情報、避難勧告のような自治体による避難呼びかけの情報などがある。ただし、実際の避難方法・場所・時期の判断には、社会が提示する目安と、個人が持つ経験や価値観の両方が作用する。個人が様々な危険性の情報をどう評価するかによって選択肢が変わってくるのである。防災教育や防災訓練は、こうした判断を修正しより良い選択に導くことが求められる。(防災 – Wikipedia)

関連サイト

防災情報 – 気象庁 Japan Meteorological Agency

関連エントリ

ツイッター( Twitter)

フェイスブック (Facebook)

網走地方気象台の出前講座「女性のための防災教室」

網走地方気象台の出前講座「女性のための防災教室」

関連記事

「女性のための防災教室」 網走地方気象台

係長「一緒に万が一の想像をしましょう」

網走地方気象台女性職員による出前講座「女性のための防災教室」が網走セントラルホテルで開かれた。講座は、JAオホーツク網走女性部の依頼で開催。部員80人を前に、同気象台の女性係長が「防災を女性の視点から見てみよう」と題して講話した。係長は「オホーツク管内は災害が少なく、災害経験値が低い。一緒に万が一の想像をしましょう」と呼びかけ、被災時に女性が必要な物資を数えるゲームなどを楽しみながら話を進めた。同気象台によると、道内の気象台では男性職員数に比べ女性は少ない。出前講座の講師を女性職員が担うのは、今回が初という。同気象台は「地域防災力を向上させるため、今後もユニークな普及啓発活動に取り組みたい」と話していた。(玲)(2018年2月24日の記事 経済の伝書鳩)

関連サイト

関連エントリ

ツイッター( Twitter)

フェイスブック (Facebook)

第37回 消防ちびっ子大会 (北海道 美幌消防署)

第37回 消防ちびっ子大会 (北海道 美幌消防署)

37th Fire Children festival (Hokkaido Bihoro fire department)

くんねっぷ 小中学校で 非常食の体験。(防災給食)

くんねっぷ 小中学校で 非常食の体験。(防災給食)

Experience of emergency food in Kunneppu elementary and junior high school. (Disaster Prevention lunch)

JICAからのメールマガジンです。(2013年10月15日発行)

独立行政法人国際協力機構(Japan International Cooperation Agency、略称JICA、ジャイカ)は、独立行政法人国際協力機構法に基づいて、2003年10月1日に設立された外務省所管の独立行政法人。政府開発援助(ODA)の実施機関の一つであり、開発途上地域等の経済及び社会の発展に寄与し、国際協力の促進に資することを目的としている。

ja.wikipedia.org/wiki/国際協力機構

JICAからのメールマガジンです。(2013年10月15日発行)

JICAからのメールマガジンです。(2013年10月1日発行)

独立行政法人国際協力機構(Japan International Cooperation Agency、略称JICA、ジャイカ)は、独立行政法人国際協力機構法に基づいて、2003年10月1日に設立された外務省所管の独立行政法人。政府開発援助(ODA)の実施機関の一つであり、開発途上地域等の経済及び社会の発展に寄与し、国際協力の促進に資することを目的としている。

ja.wikipedia.org/wiki/国際協力機構

JICAからのメールマガジンです。(2013年10月1日発行)

- Home

- 防災教育 の検索結果